为何人会沉迷?这个模型很有意思。

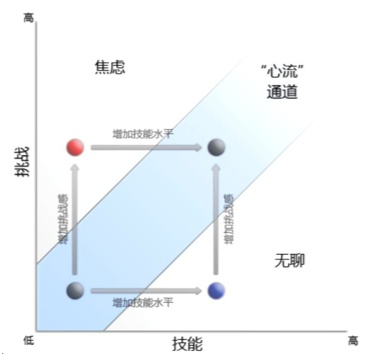

当人在“得到技能提升”和“获得挑战后的成就感”这两者中得到一定平衡时,就会陷入沉迷,这个平衡的范围称之为“心流”(flow)。人处在心流状态下,就会陷入沉迷。

##“lol,那是小学生玩的”

试想一局dota为何引人专注?完成击杀或最后胜利时你会获得挑战后的成就感,而无疑你的技术又在游戏中越发娴熟。两者共同作用,人陷其中,几局dota就让一天过去了。事实上,任何成功的游戏都是这样,不会难度超大(否则人会焦虑),也不会让人得不到技能和熟练度的提升(否则人会无聊)。这也解释了为何部分dota玩家谈起lol时,会不屑的说:“那是小学生玩的”。因为dota和lol属同类型游戏,一个熟练的dota玩家的技能维度已经较高,自然在转移到lol后得不到太大的提升,因此偏离了心流通道,使人觉得无趣。如何能合适引导这批玩家呢?唯有做好差异化。只要有不同的玩法和细节,就能让人形成新的技能增长点。这点我认为lol还是做得很不错的。

再说下11平台为何会打败老牌的竞技平台,独树一帜。自然有人说,是因为匹配系统。是的,更深层次的说,是它适配了玩家的挑战水平。在浩方的时候,小白被高手虐得体无完肤的故事喜闻乐见。无疑,对任何人而言,挑战度不合适会给人带来焦虑和恐惧。匹配系统做的事情,其实是把挑战维度稳定在心流通道范围里。

##赌博,最伟大的游戏

细分起来,人的沉迷场景其实有两种:感性和认知。举个栗子,迪士尼乐园的过山车,克服心理恐惧是个挑战,而坐过几次后不再那么害怕属于技能增长,但两者存在于感性层面,是精神的主观感受;百家讲坛,许多人喜欢看,讲的东西我们可能压根不懂,可谓之挑战,而知识的渗透关系到技能,但此过程是跟过山车不一样的,人有学到东西,有认知层面的提升。

再细究一下,我们不会每周都去玩过山车,也不会说百家讲坛一集不落的都看。因为他们还不足以让人沉迷。真正能让人沉迷的,必须是“感性”和“认知”两个维度高度统一的场景。facebook上常年居首的第三方应用是德州扑克,国内用户量最大的是QQ游戏大厅,小城镇六合彩屡禁不止,打麻将俨然已冲出国门走向世界。我想说的是——赌博,是最伟大的游戏之一。无论是真实的或变相的,无论历史还是现在,不同年龄段的人都会沉浸其中。源于它扼紧了人性的弱点,又是感性和认知的高度统一。

举斗地主为例子,认知层面就是你牌技的增长,一个新手是很难对付牌场老手的。通过反复的练习,人可以对形势做出更正确的判断。有个朋友就告诉过我,他觉得斗地主是一门艺术。艺术一词,可能过于高贵,但足以概况了人对掌握了更高级技术所带来的满足感。那么感性层面怎么体现呢,就在于游戏的随机性。你给我一副绝世好牌,即使我再菜鸟也一定能赢一个高手!这跟技术无关,凭着的都是运气与人品,就在爆发的一刹那给你过山车的快感。人有了期待,就有沉浸与等待的动力,而真正赌博中跟金钱挂钩,又无疑更是个感性维度高功率的放大器。

人的一生都在沉迷赌博,事实上,从你小时候玩玻璃弹珠时就开始了。

##何为接地气?

琴棋书画,作为衡量文人墨客或大家闺秀的修养标准,古之已有。而真正在能融入生活的,不是登大雅之堂的钢琴,不是分级分段的围棋,更不是象征艺术,被层层装裱的书法与油画,取而代之,是吉他,扑克,网络小说,畅销书,还有动漫。有人概况谓之接地气。

快餐文化的流行,是因为它不太需要思考,不太触及上面提到的“认知”层面。信息流穿墙而过,径直流到你的面前,一耳进一耳出有何不可,图的就是一个爽快!

所以“接地气”其实是一种偏“感性”而弃“认知”的沉浸形态。也许又会有这样的疑问,弃认知的形态岂不是不能成为“伟大的游戏”?是的,这样的形态不需要也不可能使人100%沉浸,但它的厉害之处在于持续性。比如,大家不会一遍一遍咬文嚼字像品味红楼梦一样,去阅读一本网络小说。因为它不足已让你得到技能认知方面的满足,但是,你看完了它,说不定又会去看另外的网络小说,因为另外一本,可能会给你新的感官体验。

为何中国网游层出不穷,但却缺乏精品?因为游戏公司一旦赚钱,不会把过多基金投入到二次开发,反正,你们很快就会厌烦。不如来开发新鲜而老套的网游,不是么?

The End.